Com muitos anos como leitor de BD – quase tantos quantos tenho de vida – já vi – e li – as mais surpreendentes – e (quase) inqualificáveis – propostas, das mais variadas proveniências. Guardians of the Galaxy é um dos exemplos mais recentes.

Exemplo recente, entenda-se, em termos de leitura pessoal, pois o conceito dos Guardians of the Galaxy e os seus protagonistas – apesar de muitos o desconhecerem – foram criados em 1969, por Arnold Drake ((Arnold Drake (1924-2007), argumentista norte-americano que trabalhou para a DC Comics e a Marvel, em especial nas décadas de 1960 e 1970.

Na primeira, foi co-criador de Doom Patrol (em 1963, com Bruno Premiani e Murray Boltinoff), tendo escrito histórias de Batman e Plastic Man, e participado nas revistas The Adventures of Bob Hope, The Adventures of Jerry Lewis ou House of Mistery, entre muitas outras.

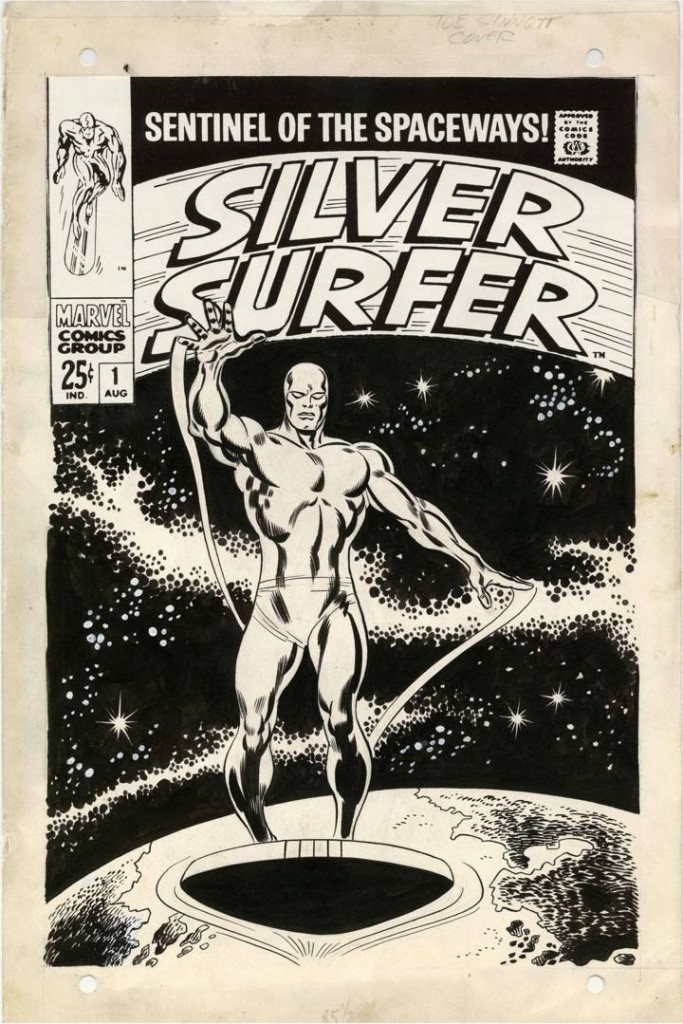

Na Marvel, para além de ter criado Deadman (em 1967, com Carmine Infantino), teve passagens pelo Captain Marvel e pelos X-Men.)) e Gene Colan ((Eugene Jules Colan (1926-2011), desenhador norte-americano que tem no currículo dezenas de histórias para a DC Comics e a Marvel.

Com passagem pelos maiores super-heróis das duas editoras, os seus trabalhos mais marcantes foram Daredevil (entre 1966 e 1979), Howard The Duck (1976-1979) e The Tomb of Dracula (1972-1979). Foi igualmente co-criador de Falcon (com Stan Lee, em 1969), futuro parceiro do Captain América e na época o primeiro super-herói afro-americano.)).

A estreia aconteceu em Marvel Super-Heroes #18 ((Em Janeiro de 1969.)). Na altura a acção situava-se no século XXXI, um futuro longínquo da terra 691, uma linha narrativa alternativa da Marvel, e os Guardians of the Galaxy originais uniam-se para combaterem a irmandade Badoon, uma raça extraterrestre que queria conquistar os planetas do sistema solar.

Os seus membros eram o major Vance Astro (ou Major Victory), um astronauta do século XX que tinha estado em animação suspensa, Martinex T’Naga, um ser cristalino do planeta Pluto, Captain Charlie-27, soldado de Júpiter, Youndu Odonta, uma selvagem nobre azul de Centauri-IV, todos exemplares únicos das respectivas raças. Starhawk, Aleta e Nikki uniram-se aos guardiões durante os primeiros confrontos, mas a verdade é que as aparições esporádicas do grupo ao longo dos anos seguintes, até final da década de 1970, mesmo em revistas como Thor ou The Avengers, não conseguiram impô-los junto dos leitores, pelo que não surpreende que não haja grande memória deles.

No início de 1990 foi ensaiado um regresso do grupo, em título próprio, então escrito e desenhado por Jim Valentino ((Jim Valentino (1952-), argumentista e desenhador norte-americano, entrou no mundo dos quadradinhos na década de 1970, com comic autobiográficos, iniciando um percurso com passagens pela revista Cerebrus (de David Sim), onde publicou Normalmen, e pela Renegade Press, antes de integrar a Marvel Comics, de onde sairia em 1992 para se tornar um dos fundadores da Image Comics.)), que seria substituído por Michael Gallagher ((O norte-americano Michael Gallagher, para além dos Guardians of the Galaxy, escreveu histórias da linha What If?, tendo igualmente trabalhado em edições de Alf, Sonic e na revista MAD.)), a partir do #29, que ficaria responsável pela revista até ao seu encerramento, após 62 edições.

Fechado este breve resumo da ‘pré-História’ dos Guardians of the Galaxy, entramos no presente e no grupo que hoje – um momento que poderá ser breve e efémero como todos sabemos – é um dos mais populares e (re)conhecidos da Marvel.

O princípio de um grupo de heróis cósmicos – de que todos certamente conseguiríamos citar outros exemplos – foi retomado por Dan Abnett ((Dan Abnett (1965-), argumentista britânico escreveu histórias de Doctor Who e para a revista 2000 A.D. (Vector 13 e Sinister Dexter, entre muitos outros), antes de ir para os Estados Unidos onde assinou para a Marvel, relatos de Punisher ou a saga Annihilation.

Trabalhou igualmente em diversos títulos da DC Comics e da Wildstorm.)) e Andy Lanning ((Andy Lanning, argumentista e desenhador, igualmente britânico tal como Dan Abnett, fez com ele boa parte do seu percurso, tendo em comum títulos como Punisher, Nova, Batman ou Star Trek: Voyager.)) em 2008, com a composição que agora conhecemos: Peter Quill, o filho do senhor das estrelas, Gamora, filha adoptiva de Thanos e a mais letal assassina conhecida, Drax, um criminoso hiperviolento cego pelo desejo de vingança, Rocket Raccoon, um guaxinim antropomórfico caçador de recompensas e a árvore humanóide Groot, e ainda Adam Warlock, Phyla-Vell e Mantis.

Uma combinação altamente improvável, de que Abnett e Lanning tiraram pouco partido – digo eu – numa série de narrativas pesadas e até confusas, que certamente me teriam afastado em definitivo de novas leituras, se fosse nelas que eu me tivesse iniciado nas sagas dos Guardians of the Galaxy.

Mas não foi; conheci-os na sua fase mais recente, na abordagem de Brian Michael Bendis ((Brian Michael Bendis (1967-) Argumentista norte-americano que se destacou com Jinx, Sam and Twitch ou Powers, para a Image Comics.

Actualmente na Marvel, já passou de forma marcante e quase sempre memorável por praticamente todos os grandes títulos da editora, num percurso que se iniciou com Ultimate Spider-Man (2000).)), bem diferente e com muito mais humor e acção, ingredientes com os quais conseguiu tirar maior partido do cocktail imaginado por Abnett e Lanning.

A sua transferência para o nosso tempo, uma das opções acertadas daquela dupla, permite a sua interacção com algumas das franquias actualmente mais populares da Marvel – Avengers, Ângela… – e assim potenciar a sua mediatização.

Depois, combinou nas doses certas as qualidades (?) e características de cada um dos integrantes do grupo: inteligência, sensualidade, força bruta, humor e… decoração vegetal (?!). Dessa forma, os relatos dinâmicos, plenos de acção, com combates épicos e situações extremas são recorrentemente pontuados pelo humor mordaz, certeiro – e às vezes mesmo brejeiro – de Rocket Raccoon, pelo tom monocórdico da única frase que Groot profere – I am Groot… – pelas hormonas em ebulição de Peter Quill e Gamora – mesmo que possam buscar outros parceiros pontuais -, contributos que servem para aligeirar e ao mesmo tempo expandir o tom da série – o que claramente faltava na versão de 2008.

Dessa forma, transformou os Guardians of the Galaxy como que numa família disfuncional, composta por desajustados cósmicos que, apesar de todas as diferenças, choques, empatia ou falta dela e conflitos, conseguem levar a bom termos as sucessivas missões em que devem salvar o mundo., com uma proximidade – já por muitos assinalada – ao modelo – deixem-me chamar assim – que fez boa parte do êxito das duas trilogias cinematográficas de Star Wars. Este modelo, transposto também para o filme que estreou no Verão passado – uma aposta de algum risco mas plenamente ganha – justifica igualmente o sucesso por ele alcançado e as notícias de uma nova película em 2017, uma previsível participação em The Avengers 3 e o desenvolvimento de uma versão animada, em fase de pré-produção.

Voltando à banda desenhada, uma nota final para a escolha criteriosa dos sucessivos desenhadores que têm acompanhado Bendis, com destaque para o inicial Steve McNiven e, depois, para os diversos comics desenhados pela revelação Sara Pichelli, não cometendo a injustiça de esquecer a uniformidade conferida pelo excelente colorido de Justin Ponsor.

Comecei este texto dizendo que já vi – e li – as mais surpreendentes – e (quase) inqualificáveis – propostas, das mais variadas proveniências e que Guardians of the Galaxy é um dos exemplos mais recentes.

Quero concluir afirmando que – mais de uma vez – comprovei que é possível ser estimulado e surpreendido com conceitos que – à partida – parecem aberrantes e (quase) inqualificáveis. Foi o caso de Guardians of the Galaxy.