Argumento e desenho de Bill Griffith. Fantagraphics, 2015.

Foi inesperado Bill Griffith (1944) lançar-se num romance gráfico autobiográfico. De repente, parece que este veterano quer-se actualizar com a malta nova, afinal, não há gato-sapato que não esteja a fazer romances gráficos do tipo autobiográfico / memórias ou reportagem / crónica de viagem, tudo com muitas páginas e aspecto de livro respeitável, né? O subtítulo não engana: “O secreto caso amoroso da minha mãe com um cartoonista famoso”!

Só que este senhor não vai de modas!

Se fosse o Zippy fazia-lhe a folha!

Griffith é um autor de BD que começou a carreira nos finais dos anos 60, naquela década em que se atirava molotovs à bófia, fazia-se sexo em grupo e havia drogas a pontapé. High Times! É um daqueles incontornáveis da revolução “comix underground”. Chegou a editar com Art Spiegelman a antologia Arcade, entre 1975 e 76, para verem o nível. A sua criação mais importante e que se tornou endérmica é Zippy – desde 1971 – inspirada pelos diálogos dos microcéfalos do filme Freaks (1932) de Tod Browning. Começou a aparecer como uma série de BD nos jornais em 1976 e entrou na distribuição “syndicate” para 200 periódicos a partir de 1986. Zippy não diz coisa com coisa tal como no nosso mundo pós-moderno, a abarrotar de plástico + verborreia + cancro + paus para “selfies” em que a única esperança é sonhar que o Justin Bieber e os seus fãs venham todos a fazer uma vasectomia irreversível, pleeeeeease… É uma série realmente “fun fun fun” e inteligente contra a máxima do Morris (do Lucky Luke) que dizia que o público adora personagens tótós porque se identificam ou se sentem superiores a elas — não me lembro bem se era este o sentido mas era algo do tipo. É de se notar que o autor a partir de 1979 co-habita nas tiras de Zippy através do seu avatar “Griffy” que tem um nariz quase à Pinóquio… e esse é o único elemento negativo de Invisible Ink: o autor retrata-se com essa grande penca caricatural e dissonante com o restante grafismo. Por isso, vou passar a escrever Griffy até porque é irritante escrever G r i f f i t h no teclado…

Este romance gráfico lembra-me imediatamente a falta de pudor e o exibicionismo norte-americano, que o autor João Chambel denunciou numa conversa que tivemos no programa Invisual a propósito dos documentários sobre Robert Crumb. Dizia ele que preferia o Confessions of Robert Crumb (1987) da BBC em relação a Crumb (1994) de Terry Zwigoff porque o último é muito gratuito ao expor toda aquela demência (com condescendência) não precisávamos de tantos planos do irmão Max (…) Zwigoff como era amigo teve acesso a quase toda a vida do Crumb (…) e depois exibe de forma deselegante. E realmente o que passa na cabeça de Griffy!? Expor a vida amorosa da mãe num livro de BD!? Only in America…

O tema intimista desta autobiografia colocou-me expectante dado à “autópsia da autobiografia na BD” e aos casos judiciais, sem consenso, do Direito à Imagem. Vale a pena ler os textos, em “francíu”, de Fabrice Neaud no L’Éprouvette 3 (L’Association; 2007) sobre o primeiro problema e Metakatz (5éme Couche; 2013) sobre o segundo. Aliás, foi isto que levou Neaud a abandonar a brilhante autobiografia do Journal (Ego Comme X; 1996-02) para a série sci-fi super-herói homoerótica Nu-Men (Soleil).

Antes de começar a ler Invisible Ink acho que qualquer um de nós, leitores, fica de pé atrás, com uma moral pronta para denunciar à Judiciária. Mas… de forma pragmática e fria, a mãe dele já faleceu, bem como todos os outros intervenientes, o pai / marido e o amante cartoonista, há algumas décadas. Até outros familiares para lá caminham. O próprio Griffy tem agora 72 anos e talvez sinta esta necessidade “genética-cultural” de deixar uma herança documental tanto sobre a sua família, de resto interessantíssima como o seu bisavô fotógrafo, como o registo das eternas paradoxais violentas relações de (qualquer) família do século XX.

É inteligente a forma como Griffy usa os documentos, físicos ou em linha, da família para construir esta história, sobretudo o romance cor-de-rosa que a sua mãe escreveu e que nunca publicou, para ilustrar as cenas que ele obviamente não presenciou entre o casal “pecador”. Invisible Ink é o drama de uma família nuclear “straight” típica dos anos 50 (que se pode relacionar com a série de TV Mad Men) em que por detrás daquela “pax americana” encontramos pessoas profundamente tristes e amarguradas que não se conseguem separar (pelo tabu da pressão social e económico) e acabam por arranjar affairs amorosos à procura de ___________________ (preencher, sff).

Paradoxalmente, para um romance biográfico sério ele é bastante “zippyzado” e é por isso que o incómodo moral de vasculhar o caixote do lixo da família no meio da praça pública acaba por se anular. Não sei se o autor teve consciência disso mas o que acontece é que Invisible Ink é atravessado por vários pontos temáticos que aparecem nas tiras de Zippy, saturando-o de informação com “factoids” ou observações pessoais sobre cultura e sociedade. Isso acaba por dar alguma camuflagem à exibição da vida privada mesmo quando ela é bastante explícita em várias páginas do livro — ex.: os amantes no seu leito amoroso.

Posso aqui escrever aleatoriamente apesar do ritmo muito estruturado do livro, que tanto nos sentimos obrigados a abrir a pestana para o facto que todas as nossas vidas passadas estarem à distância de um “clique” de um rato (e com uma pegada ecológica bem calcada) como (saltar três casas) inteiramo-nos da especulação que Griffy faz sobre a sua vida e a sua obra artística se tivesse sociabilizado mais com o amante da mãe, Lawrence Lariar (1908-91) ou até se este tivesse tornado no seu padrasto!

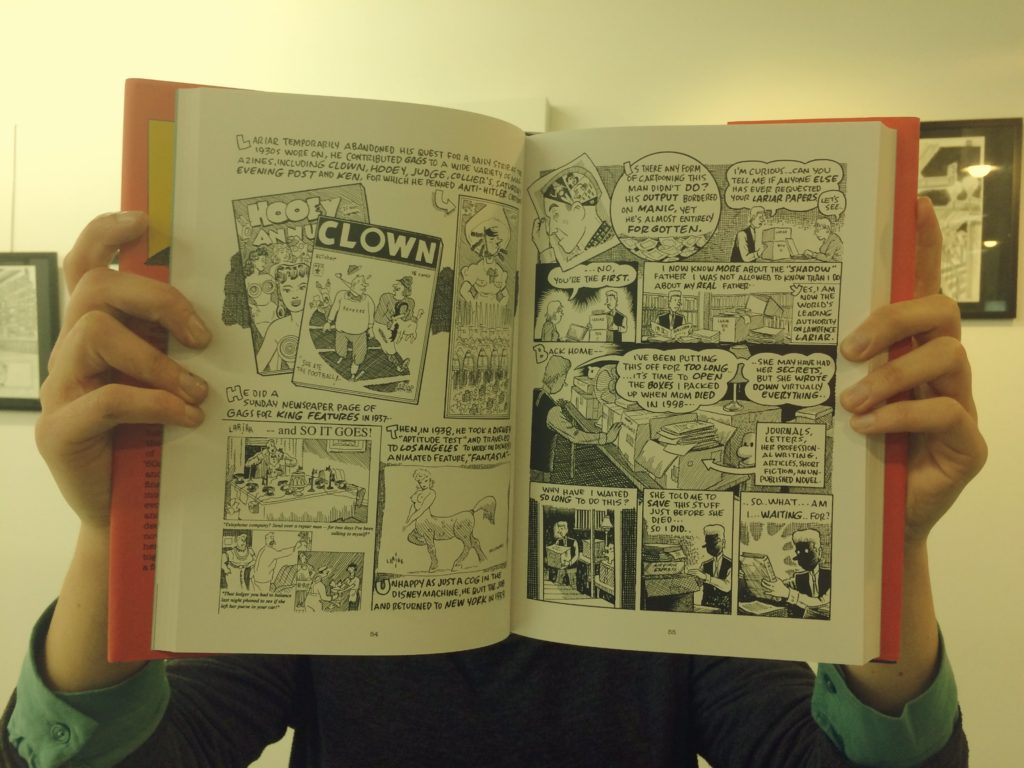

Lariar é daqueles ilustradores que fazia “livros de auto-ajuda” tipo Cartooning for everybody em que usava o “método do amendoim” (ou feijão, que prefiro) para qualquer desenho! Todas as formas, meu, podem ser gajas ou cães ou periquitos ou patrões da empresa, tanto faz, a base do desenho começa sempre com a forma de um feijão. Depois é só meter detalhes na feijoca! Scary!!! O trauma desta potencial formatação está descrita neste livro embora Griffy já tivesse mostrado isso em Are We having fun Yet? (E. P. Dutton; 1985) na BD “The Anatomy of Cuteness”.

O livro também é uma biografia de Lariar que fez BD e cartoon, escreveu policiais negros e editou os anuários Best Cartoons of the Year (1942-71). É uma curiosa figura que atravessa a História da cultura popular norte-americana do século passado, logo a fazer “comic-books” em 1935! Arrisco a afirmar que o seu trabalho assalariado e de encomendas não seja memorável e é provável que este livro o recupere ao olho público mais do que a obra que deixou. É o preço final do artista comercial que não costuma deixar saudades tornando-se em… tinta invisível?

Este livro e Paying for it (Drawn & Quarterly, 2011) de Chester Brown mostram como a autobiografia não morreu com Harvey Pekar.